新米建築士の教科書!

利根ヨットスクール in玉村!

こんばんは。水曜日は玉村町の雰囲気がとてもいい古民家を活用したと思われる居酒屋さんで利根ヨットスクールが開催されました。

太田市の田村工業さんが送ってくださったユニクロの柳井さん(現会長)の言葉があります。

「生きていくうえで最も大切なことは使命感を持つことだと思います。そのためにまず、自分は何者なのか、そのことを深く考える必要があります。」

『使命感』という言葉。僕が松島家に生まれた意味。松島家に生まれ松島匠建で建築をやっている意味、中澤建設に修業へ行った意味。父は木を使って家づくりをすることが『自分の使命だ』と思い、会社員を辞めて30代半ばで建築を始めました。

それに比べて僕はなんとなく建築の道に進んでしまったんです。何の志もなく。でも、今は少しずつですが建築(家づくり)を通じてどうありたいかという目標に対して進む努力をしています。時間てあるように感じますがあっという間に過ぎていくのでおそらくないんですよね。2025年だってもう10月ですから。本当にあっという間です。

あとででいいやではなく今を一生懸命にがむしゃらに、努力を怠ることなく何事にもまずは挑戦していこうと思います。

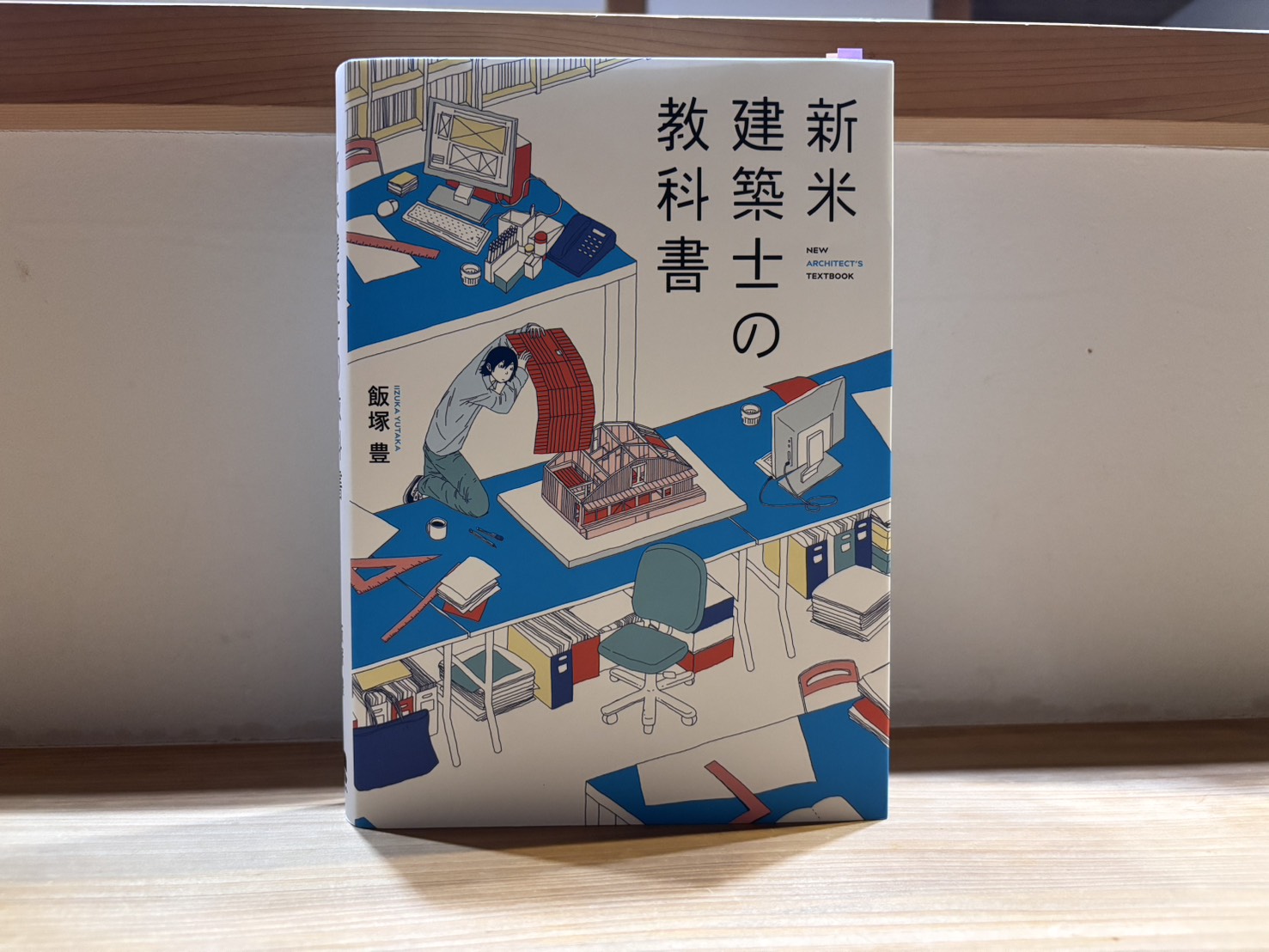

新米建築士の教科書!

先々週のブログに引き続き最近読んだ本を紹介します。この本の著者も、先日紹介した『間取りの方程式』と同じ飯塚豊さんです。題名は『新米建築士の教科書』。

この本は、僕が大学を卒業し松島匠建に入社した時、一番初めに社長が買ってくれました。その当時僕は、本を読むことが好きではなかったのですが、これから始まる建築士への夢と希望を抱いていたのでこの本に対してワクワクしてました。

大学では設計や構造、環境工学(温熱やライフサイクルなど)など知識に関することは多く学びました。

しかし、仕事となると知識があるだけでは成り立たないことがたくさんあります。設計して建てるとなれば準備が必要ですし、職人さん、お施主様との打ち合わせ、材料の手配など学校では学ぶことができないことばかりです。僕の中で学生気分から社会人としての責任感が大きく芽生えたのがこの一冊でした。

思いついたことをメモする習慣、短時間でスケッチして頭の中を整理したり伝えたりする習慣、ディテールを知るためにコンベックスを持ち歩き実測する習慣を身に付けるなど建築をやっていくうえでとても大切な日々の取り組み方が書かれておりとても参考になる本です。先ほど知識だけでは成り立たないこともあるとは書きましたが、センスだけではどうしようもできないことも知識でカバーできると書かれているので、学ぶことを辞めてしまうことはダメだなと感じました。

また、色々なチェックリストも載っており、僕が初めて役所調査や敷地調査に行ったときには参考にさせていただきました。初めて役所に行くときは何をどこの課に行って聞くのかさえ知らなかったのでとても緊張したのを覚えています。行く前にこの本を見直したのですが、「こんなにも聞く内容があるの?」と思い嫌になりました(笑)。今はインターネットで調べれば役所に行かなくてもわかることも多いですが、確認も込めて直接行くように心掛けています。

数カ月ぶりにこの本を読み返したのですが、以前は意味が分からなかった内容も「こういうことか!」「今の自分はこれを習慣化するべきだな!」という新しい発見がありました。建築の世界に入って5年経ちましたが、まだ分からない内容もあります。『新米建築士の教科書』という題ですが、おそらくベテラン建築士さんでもこの本を読むことでハッと気づくことも多いのではないでしょうか。

この先何十年と色々な経験を積んでも、建築士とはこういうものだ!ということを学んだこの本に戻って、原点に立ち返る場としても、成長していく場としても活用したいです。それくらい建築士としてたくさんの知識・やるべきことが学べる本です!

ブログを読んでくださりありがとうございます。

松島匠建㈱ 松島聖士

- Tags: 2025年7月~12月, 聖士の日記/2025 (13)