湿気の量を減らすには!

桃好きにはたまらない!

こんばんは。毎年スターバックスコーヒーの期間限定で出る桃のフラペチーノを楽しみにしている聖士です。

今年もようやく出たことを知り、先日打ち合わせでスターバックスに寄る機会があったので早速頼んでしまいました!

桃の果肉がゴロゴロと入っていて、桃好きの僕には最高の一杯でした!でも、ちょっとカロリー高めですね、、

でもたまにはいいか(笑)。外は9月にさしかかっているのにめちゃくちゃ暑いし!暑いからフラペチーノは余計においしく感じるし!今の時期は桃、もう少しすると梨でめちゃくちゃ良い季節です!

湿度を下げたい!

僕が今住んでいる大間々町の家は自宅兼事務所兼モデルハウスとなっており、住み始めて9年が経過しています。お客様に提供している建物と同じく、省エネルギーで我慢することなく快適に暮らせる家を社長が設計をして造りました。高性能住宅に実際住んでいるからこそお客様に実体験をお話しできるしお勧めできます。

『夏は涼しく 冬は暖か 雨の日もさわやか』というキャッチコピーをそのまま表しているように、40℃を超える日がある夏の日でも室内は2台のエアコンを弱運転で回しておくことで28℃を上回ることはありません。寒さの続く冬の日は、日中は太陽の日射を取り入れ、夕方から朝方にかけて床下エアコンやペレットストーブをかけておけば15℃を下回りません。梅雨の時期のジメジメが続く日でも室内の湿度は70%を上回ることはありません。

こんなにも快適な家でずっと暮らしており、家のいたるところに温湿度計を設置していますので、体感で『今は何℃で何%くらいだな』ということが段々とわかってくるんです。今年の夏は例年より意識をして温湿度計を観察していると、「エアコンを付けてはいるけど湿度が意外と落ちないな」と感じることが何回かありました。26℃でも湿度が70%近いと暑く感じ、28℃でも湿度が50%代だと心地よく感じることがあるんです。不思議に感じますが、これは比エンタルピーと言って熱のエネルギー量が関係しているので、そう感じるのは実は不思議なことではありません。感じ方は人それぞれなので快適だと感じる範囲も人それぞれではあるのですが。

湿度を下げる方法としてはエアコンや除湿器などがありますが、一番コスパがいいのはエアコンを運転させることだと思います。冷房運転でも除湿運転でも室温・湿度共に下がりはしますが、設定温度に達してしまうと運転が停止し、『湿度戻り』という現象が起きて、エアコンを運転させる前よりもジメジメしてしまうということが起きてしまうことがあるらしいです。実際に、我が家でもそれに似た現象が起きているように感じます。ですので、どのようにしたらもっと湿度が下がってくれるのかということを色々と実験をしている最中です。

↑8/7~8/13の温湿度結果(1階事務所北側の部屋)

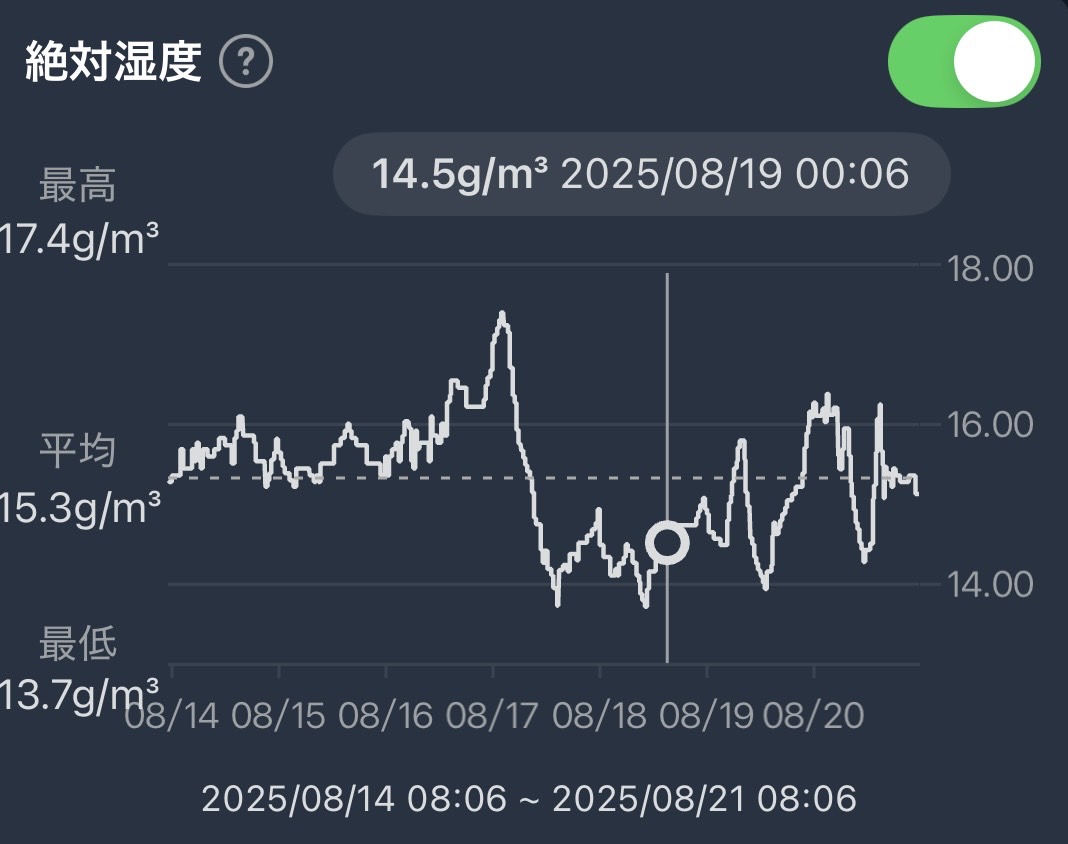

↑8/14~8/20の温湿度結果(1階事務所北側の部屋)

2週間の中で冷房運転(26℃設定)・除湿運転(弱)・24時間冷房運転・昼間は止めて一旦室温を上げて夜間に冷房運転など色々試してみました。ですので結構上がり下がりが見受けられます。

エアコンの隣にはエコウィンといって、エアコンから出る無駄なエネルギーを再活用してくれるような装置が付いています。エコウィンは輻射熱によって冷やしたり温めたりするものですので、冷房時には結露しているのが分かりやすく現れるので除湿能力が高そうだなと感じていました。また、これを見れば、除湿できているできていないもわかります。

上の2週間分のグラフからもわかる通り、一度温度と湿度は下がってとても心地よい環境になるのですが、温度が一定になると湿度が上がってしまいます。冷房運転時の方がそれが顕著に現れるんです。除湿運転になると冷房運転ほどの湿気戻りはないように感じるのですが、室温が少し下がり過ぎてしまうんです。

ここが難しいところでまだ何が良い方法なのか試している最中です。実験するには幸いなことにまだまだ暑い日が続くということなので、色々と調べながら試していきたいと思っています。例えば、床下エアコンで暖房をかけながら壁掛けエアコンで冷房させるという最熱除湿というような方法も試してみたいなと思っています。あとは電力の使用量も重要なところですよね。それらを見ながら、省エネで心地よく暮らせる良い方法を今年の夏の間に探ってみたいです。来週のブログでは気になった日の温湿度変化を見ながら電気使用量と合わせて考察してみようと思っています。

そして来週の火曜日は、自立研関東ゼミの第2回目のセミナーがあり受講してきます。このセミナーは目に見えない水分(水蒸気)を自分が考えたように制御させることやエアコンの能力の選び方を計算で算出するといったような超高難度のものです。難しいですが、わかってくるととても楽しいし、今悩んでいる湿気戻りに対するヒントがあるのではないかと思っているのでワクワクしています!講習を受けて終わりにせず、しっかり今後に活用していきたいです!

ブログを読んでくださりありがとうございます。

松島匠建㈱ 松島聖士

- Tags: 2025年7月~12月, 聖士の日記/2025 (13)