空気線図を読む!

こんばんは。お風呂上がりの保湿はしっかりやっているつもりですが、最近肌荒れが凄くて少しテンション下がり気味の聖士です。触ると治りが遅くなったりしてしまうのですが、気になってしまいいつもいじくってしまいます。栄養補給、睡眠も影響あると思うので、気を付けて生活できればと思います。

火曜日は、東京の水道橋まで行き自立研関東ゼミの第1回のセミナーを受講してきました。

毎年参加しているセミナーで、目に見えない水蒸気を知るというものです。液体である『水』と固体である『氷』は雲、雪、結露などと名前がありますが、気体である水蒸気は見えないものですので昔は名前がありませんでした。今では『絶対湿度』などと表現しますが、目に見えないものですので理解することが本当に難しいんです。

それをわかりやすく説明してくださるのが、毎年講師を務めてくださっている岐阜県の工務店『鳳建設株式会社』の森亨介さんです。湿度には二つあり、一般的に認識している湿度は『相対湿度』というもので「○○%」で表現されます。もう一つは『絶対湿度』というもので「○○kg/kg(DA)」または「○○g/㎥」で表現されます。

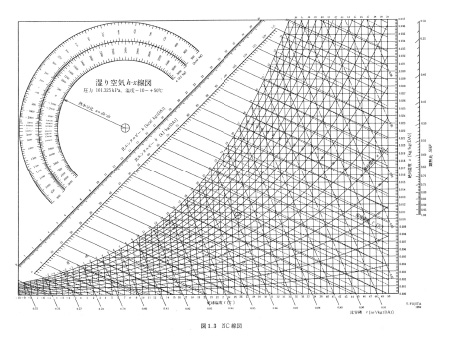

空気中にいる水蒸気を知ろうとするには、多くの人には馴染みのない「kg/kg[DA]」や「g/㎥」で表される絶対湿度を理解する方がいいんです。では、どうやってそれを理解するかというと、空気線図というゴチャゴチャしている表を使って水蒸気を見える化します。

見慣れていないと気持ち悪い図だなと思ってしまいますが、読み取れるようになると、これさえあれば色々なことが分かるようになります。セミナーの中で、去年の東京の一年間の平均温湿度を図にプロットして一年間の温湿度の変化を知ったり、会場にあるエアコンを温湿度計と風量計を使って実測をしたりしました。

こういうものは、見ているだけよりも実際に手を動かしてみた方が理解力があがります。毎年受講していますが、年々理解できるようにもなってきたし、毎年新たな発見があります。人間は物事を忘れてしまう生き物ですので繰り返し勉強したり、何度も復習することで理解度が高まりますし、忘れにくくもなるということを実際に体感できているのがこのセミナーです。

今回学んだ事を忘れないようにするため、理解度をより高めるために館林のT様邸のエアコンの実測をやってみました。

2階ホールに設置されている10畳用の三菱のエアコン。冷房の定格能力は2.8kW。

以下実測値。

吹き出し口=0.63m(幅)×0.1m(高さ)。風量=1.46m/s(平均風速)。吹き出し口の温湿度=14.6℃、86.6%。吸い込み口の温湿度=22.6℃、70%。

湿り空気線図より14.6℃、86.6%の比エンタルピーは37kJ/kg[DA]、22.6℃、70%の比エンタルピーは53kJ/kg[DA]なので、吹き出し口と吸い込み口の比エンタルピー差は16kJ/kg[DA]。

エアコンの風量=0.63m×0.1m×1.46m/s×3600s=331.13㎥/h 単位を合わせるために体積当たりである㎥から乾燥空気の質量当たりのkgへと変換する必要があるため、比容積の0.83㎥/kg[DA]を使う。

331.13㎥/h / 0.83㎥/kg[DA]=399kg[DA]/h

16kJ/kg[DA]×399kg[DA]/h=6384kJ/h 1Wh=3.6kJより 6384kJ/h / 3.6kJ=1773W = 1.77kW

顕熱比 SHF =50% ということも空気線図から読み取れます。温度と湿度を下げる能力はちょうど半分ずつだったということがわかりました。

エアコンの設定温度25℃まで下げるのにこのエアコンは1.77kWで稼働していることが分かりました。定格能力は2.8kWですのでまだまだエアコンには余裕があることが分かりますね。約30坪の二階建ての室内を10畳用エアコン1台運転で快適な室内環境を作れています!

これから生活をして、夏本番になった時にどれくらいで運転しているかも気になるところではありますが、今のところ良い選択だったのかなと思います。夏本番でもこのくらいのエネルギーで動いていたならもう一つ小さな容量でも良かったということにもなりそうですね。

面倒くさいと思われがちな実測は、僕は結構好きですので色々なところのエアコンも測定してみたいです!

館林の家完成見学会!

館林市のT様邸は完成見学会も無事開催でき、多くの皆様にご来場いただきました。

現場で出た端材で説明書きを作ってみたり、オリジナルの積み木を作ってお子様に遊んでいただいたりと、新たな取り組みをいろいろしてみて良かったと思ったところがたくさんありました。

環境に優しい家づくりがテーマでもありますので、今後も色々な挑戦をしてみたいと思います。

ブログを読んでくださりありがとうございます。

松島匠建㈱ 松島聖士